最短で

07月31日

にお届けできます。

対象商品をさがす

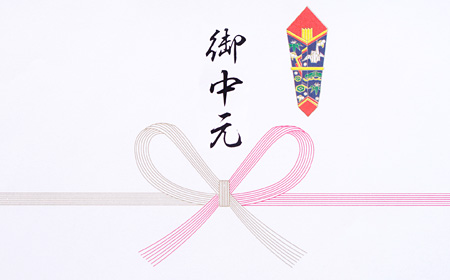

日頃お世話になっている方に感謝の気持ちを込めて贈るお中元。そのお中元に欠かせないものが熨斗(のし)です。お中元につける熨斗の選び方や書き方に迷った経験をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。また、いつも店員に任せているため、自分では熨斗のマナーを良く分かっていない方も多いかもしれません。そこで今回は、お中元に欠かせない熨斗(のし)について、由来や名前の書き方をご紹介します。

掛紙・熨斗紙と熨斗飾りについて

現在、熨斗と呼ばれているものは、正しくは 「熨斗紙(のしがみ)」 または 「掛紙(かけがみ)」 と言います。熨斗紙に描かれている小さな絵が「熨斗飾り」、熨斗飾りの中の黄色い細い棒のようなものが「熨斗」です。そのため、熨斗飾りが描かれている掛紙を熨斗紙、熨斗飾りが描かれていない掛紙はそのまま掛紙と呼ぶことが正しいです。熨斗は 薄く伸ばした干しアワビ を表していますが、これは古来より日本でアワビが縁起物とされていたことに由来しています。

贈り物にかける掛紙は、熨斗飾りの有無や水引の色、結び方の違いによってさまざまな種類があります。水引とは、贈り物の包み紙を結ぶ紐のことです。基本的に水引は、奇数の本数で束ねられています。シーンや目的に応じて正しい熨斗紙・掛紙を選びましょう。一般的な慶事など、何度も繰り返したい事柄には紅白蝶結びの水引が描かれた熨斗紙を使用します。お中元は何度も繰り返したい事柄として捉えられるため、 紅白蝶結びの水引が描かれた熨斗紙を使用してください。 なお、本来のお中元のマナーでは贈答品が生ものの場合、熨斗はつけません。しかし、最近では贈答品の種類に関係なく熨斗をつける人が多いようです。

熨斗紙に書くときの道具は?

熨斗紙は贈答品にかけるもののため、相手に失礼のないよう細心の注意を払って書く必要があります。表書きの書き方や名前の書き方はしっかり確認しましょう。 なお、表書きも名前も本来であれば毛筆で書くことが望ましいです。しかし、 現在は筆ペンやフェルトペン、サインペンを使用する方が増えています。 ただし、ボールペンや鉛筆、黒以外のペンで書くことは避けてください。

献辞(上書き)の書き方

お中元を贈る場合は、熨斗紙の水引を境に、上段中央に「御中元」または「お中元」と表書きします。はっきりと大きく、丁寧な字で書きましょう。なお、表書きは必ず 「縦書き」 で書いてください。

贈り主の名前の書き方

熨斗紙の水引を境に、下段中央、表書きの真下にあたる箇所に贈り主の氏名を書きます。表書きよりもやや小さめに書くよう注意してください。

個人(1名)の場合

贈り主が個人で、かつ1名のみの場合はフルネームで書くことが一般的です。しかし、目下の人に贈る場合は姓だけでも問題ありません。

連名の場合

連名で贈る場合は贈り主の名前を並べて書きます。右側から順に目上の方の名前を書き入れてください。ただし、 並べて書ける人数は3名まで です。3名以上の連名になる場合は、代表者の名前をフルネームで中央に太く書き、左にやや小さく「外一同」と書き入れます。文字は下揃えにすると見栄えが良くなるため、気をつけましょう。代表者以外の名前は中包みに書いてください。

会社名を入れる場合

名前を書く際に住所や会社名を入れる場合は、個人、連名に関わらず名前の右上から小さく書き添えましょう。略式ではありますが、名刺を貼り付ける場合もあります。名刺を貼る場合は、下段中央もしくは左にずらして貼ってください。

贈る相手の名前の書き方

贈る相手の名前を入れる場合は、熨斗紙の上段左に、表書きよりも少し小さく書きます。また、連名で贈る場合は目上の方が右にくるように書くとご紹介しましたが、贈る相手の名前を左に入れた場合は書く順番が逆になります。贈る相手の名前に近い左側が目上の方、右側に目下の人を書き入れましょう。

おわりに

熨斗紙や掛紙は、書き方をはじめ意味や選び方が細かく決められています。書き方に迷ってしまった場合は、今回ご紹介した表書きや名前の書き方を参考にしてください。 お中元は日頃の感謝を込めて贈るものです。 気持ち良く受け取ってもらえるよう、正しい作法で礼を尽くしましょう。