最短で

07月31日

にお届けできます。

対象商品をさがす

ダリアは多種多様な花色と咲き方を持ち、華やかな存在感で人気のお花。多くのフラワーアレンジメントや花束を引き立てる主役級の存在ですが、実は丈夫で育てやすくガーデニングでも多く育てられています。

ここではこれからダリアを育てたいと考えている初心者の方向けに、基礎知識や生育条件、植え付け・発芽後の管理方法や仕立て方、球根の管理方法などをご紹介していきます。

ダリアとは?

| 科・属 | キク科ダリア(テンジクボタン)属 |

|---|---|

| 学名 | Dahlia |

| 和名 | ダリア |

| 別名 | テンジクボタン(天竺牡丹) |

| 英名 | dahlia |

| 原産地 | メキシコ、グアテマラ |

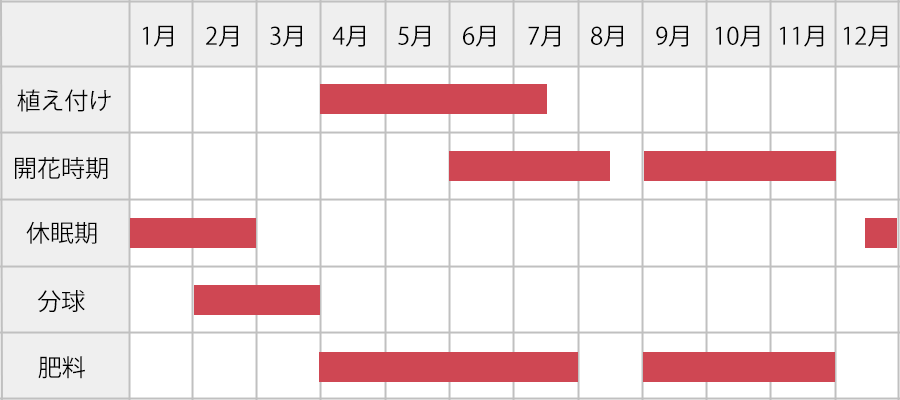

| 植え付け期 | 4月~7月中旬 |

| 開花時期 | 6~11月 |

| 発芽する地温 | 20~25度 |

| 誕生花 | 10月23日 |

メキシコからグアテマラの高地が原産のダリアは、1789年にスペインにもたらされ、日本にはオランダを通じて1842年に伝わったと言われています。

「ダリア」という名前の由来は、この花を紹介したスウェーデンの植物学者アンドレー・ダールにちなんだもの。日本では、元はインドを指すものの、遠方や舶来を表す言葉としても使われていた“天竺”から来た“牡丹に似た花”であるとして、「テンジクボタン(天竺牡丹)」という和名で呼ばれるようになりました。

丈夫で育てやすいダリアは各国で盛んに品種改良が行われました。赤・ピンク・黄・オレンジ・白・紫・複色などの花色も多彩で、一重咲き・八重咲き・半八重咲き・万重咲き・ポンポン咲きといった咲き方はおよそ16種類にも及びます。

花の大きさは直径5cm程度の極小輪から30cm以上の超巨大輪まで、草丈もそれに応じて20cm~2mと幅広く、園芸品種として作られてきた数は実に3万種とも言われています。

豊富な種類を誇るダリアの中でも特に特徴的なのが「皇帝ダリア」と呼ばれるものです。茎が木質化して堅く太くなり、一般的なダリアとは全く異なる成長を遂げる品種で、その草丈は3~5mにもなります。

一般的なダリアの花

皇帝ダリアの花

ダリアに必要な生育条件

ダリアは地植えと鉢植えで育てられ、切り花としても多く用いられます。原産地は熱帯である中南米の高地。春から夏にかけては雨季で雨が多く冷涼、冬は乾季で温暖な気候のなかで育っていたお花です。そのため耐暑性は比較的強く、耐寒性は弱い品種で、日当たりと水はけの良い場所を好みます。

日本では夏に原産地よりも高温となるため、盛夏の頃には花が咲きにくく、夏の終わりから秋にかけての開花が多くなり、開花時期も長くなっています。

多年草で根は球根となっており、冬には地中で越冬します。ただしお住まいの地域の気候によっては、凍結や過湿の予防として、掘り上げて春先まで貯蔵した方が良いでしょう。

ダリアの植え付け方法とは?

寒さに弱いダリアの発芽地温は20~25度。春から夏にかけての頃、気温が高い日を選んで、日当たりと水はけ・風通しの良い場所を選び、7月半ばまでに植え付けを行ってください。

ダリアの球根は、細長いものや丸いものなど形状が品種ごとに異なりますが、どれも球と古い茎の間に少し膨らんだ「クラウン」と呼ばれる基部があり、ここから芽を出して茎となっていきます。

植え付け前の球根の時点でクラウンに発芽が見られないものは、土に植えたとしても芽が出ないため、必ず発芽しているかを確認してください。また球根にひび割れや腐敗がないかも、植え付け前にチェックして選別しておきましょう。

さらにダリアの球根は、根が縦(垂直方向)ではなく横(水平方向)に伸びるという特性があり、複数植えるのであれば充分なスペースが必要です。ここからはダリアの鉢・コンテナ植えと地植え、それぞれの適切な植え付け方法を紹介します。

1:鉢・コンテナ植え

球根同士の間隔は、大輪系では50~60cm、小・中輪系では30~40cm程度必要です。鉢やプランターなどコンテナ植えの場合は、球根1つにつき容器を1つ用意するのが望ましいでしょう。

背丈が高い大輪系の品種では8~10号鉢(直径24~30cm)を用意し、小・中輪系でも6~7号(直径18~21cm)程度を選びます。

ダリアは水はけのよい用土を好むので、排水性を良くするため鉢底に敷く鉢底石や軽石は多めにします。

土質は一般的な草花と同じく弱酸性を好みます。赤玉土7:腐葉土3の割合でブレンドするか、もしくは市販の培養土を使用しても構いませんが 、バーミキュライトやパーライトといった排水性の良い用土が多めに配合されているものや、 根腐れ防止剤が付与されているものがおすすめです。

球根を植える穴は大輪系であれば10cm、小・中輪系は5cm程度とし、発芽点が鉢の中央に来るように調整しましょう。

また球根は必ず芽が地表側にくるようにして横か斜めに置き、ウォータースペース(水やりの際に土や水が溢れ出ないようにする目的で取られた、鉢の上縁から土の表面まで2~3cm程度の空間)まで土を被せてください。

その後は元肥(植え付け時に与える最初の肥料)として遅効性の有機質肥料を与え、鉢の縁に沿って支柱を4本立てたら、鉢底から溢れるくらい水をたっぷり与えます。

ダリアの球根には元から水分が多く含まれているので、この最初の水やりを終えたら、発芽するまで水やりを控えるのがポイントです。

発芽後は、1日のうち10時間以上は日に当てて育てください。夏の高温期には、地植えの場合は遮光ネットなどで日除けをし、鉢植えは日陰へ移動して直射日光が当たらないようにします。

2:地植え

地植えの場合は、植え付ける場所の土に堆肥や腐葉土を漉き込み、予め深く耕しておきましょう。水はけが気になる場合は、高畝を作るのも効果的です。

その後は鉢植えの場合と同様、大輪系では50~60cm、小・中輪系では30~40cm程度の間隔を空けて球根を植えていきます。地表から大輪系であれば10cm、小・中輪系は5cm程度の穴を掘り、芽が上向くように球根を横か斜めに置きます。

さらに15~20cmほどの間隔で球根を囲むように支柱を4本立てたら土を被せ、穴を埋め戻してください。ダリアは基本的に草丈が高く葉もよく茂るため、支柱なしでは倒れてしまいます。

最後にたっぷりと水を与えたら、鉢植えと同様に芽が出るまでその後の水やりを止めておきます。寒冷地では遅霜に注意し、危険がなくなってから植え付けるようにしましょう。

ダリアの発芽後の管理方法は?

ダリアは植え付け後、3~4週間ほどで地表にまで芽を出します。芽が2~3本になったら、もっとも元気の良い芽を残して他は間引いてしまいましょう。草丈が30cmほどに成長したら、クイックタイ(針金入りの帯状ビニール結束ヒモ)などで支柱に誘因してください。

ここからは、ダリアの発芽後に必要な水やり、追肥、日照・害虫対策といった管理方法を詳しくご説明します。

1:水やり

ダリアの水やりに関する注意点は以下の3点です。

- 水をあげすぎない

- 定期的に葉を洗い流すように水やりする

- 花やつぼみには水をかけない

- 放水の勢いで泥はねを起こさない

- ホースを使用する場合は最後に中に溜まった水を抜いておく

発芽後も過度の水やりは禁物です。必ず土の表面が乾燥していることを確認してから水やりをしてください。

過剰に水やりをすると、地植えの場合はことに根が地表部分で水を得てしまうため、地中深くまで伸びていかず、充分な養分を得られなくなって生育不良を起こし、 夏場の暑さに耐えられなくなってしまいます。

植物は葉からも水を吸収するので、水やりの際はときどき葉の表と裏の両面に水をかけ、洗い流すようにしてあげましょう。霧吹きでかけても効果的です。

葉に水を与えることを「葉水」と呼びますが、これにより光合成を行う大切な葉を健康に保てるほか、ハダニなどの害虫の予防になります。

ただし過度な葉水はカビなど別の病害虫の原因にもなるため、高温で乾燥する時期に様子を見ながら行いましょう。

また水の勢いでせっかく付けた花やつぼみを傷めてしまわないよう、水やりの水流には注意してください。

放水の勢いで泥はねが怒ると、泥の中にいる雑菌が茎や葉の傷口から入り病気の原因になることもあります。

さらにホースを使用する場合は、片付け前に中に水が溜まった水を抜くことも忘れずに。次回使用時に雑菌が繁殖した水を与えてしまうことになりますし、夏場は高温になった水でダリアが傷んでしまう危険性もあります。

2:追肥

植え付け時に施した元肥の効果は、およそ1ヶ月ほどで徐々に薄れてきます。ダリアが花を咲かせるには追肥を必要としますので、気温が高くなる7月までのあいだに追肥を行いましょう。

7月以降の真夏の高温期には負担をかけないよう追肥を控えます。

9月頃に少し涼しくなった段階で、初夏に1度花を咲かせ終えていたり、秋から新たに花を咲かせ始めるダリアは栄養を必要としますので、そこで再び追肥を行ってください。

地植えの場合は遅効性の有機質肥料でOKです。鉢植えの場合は、効き目が早い液体肥料を追肥として与えると良いでしょう。

3:日照対策

日当たりの良い場所が好きなダリアですが、真夏の直射日光は大敵です。鉢植えの場合は建物の陰などに移動させ、特に午後の強い西日が当たらないように避けてください。

地植えの場合はホームセンターやガーデニングショップで市販されている遮光ネットや寒冷紗などを使用し、覆いを作ってあげましょう。

また夏場にもう1つ注意したいのが、太陽によって熱せられた地表からの放射熱です。

特にコンクリートやアスファルトなどは熱を溜めて地表付近はかなりの暑さになるため、それだけで弱ってしまう可能性があります。

鉢植えは、熱を伝えにくい木製の花台やスノコ、人工芝や発泡スチロールなどの上に置いて、地表から離してあげると良いでしょう。

4:病気・害虫対策

ダリアの栽培では、以下の病害虫に注意してください。

■ウイルス病

朝顔に潜在していたりアブラムシが媒介するウイルスによって、葉が縮れたり、黄色や茶色のモザイクが出る病気です。ハサミなどの刃物を通じて伝染する場合もあります。

一部分だけであれば感染した葉を取ることによって防げる場合もありますが、全体が感染していたら株ごと処分します。ウイルスによる病気は治療方法がないので、アブラムシが付かないようにする、病気の葉を切ったハサミは消毒なしで使わない、など事前の注意が必要です。

■うどんこ病

カビの1種が原因で、葉が粉を吹いたように白くなる病気です。初期はうっすら白くなる程度ですが、進行するとどんどん濃くなり真っ白になっていき、光合成が阻害されて枯死に至ります。

粉を吹いているような葉を見つけ次第、速やかに取り除いてください。高温多湿な環境で発生しやすいため、風通しの良い環境に置いて水はけの良い土にし、鉢皿に溜まった水はすぐに捨てるようにしましょう。殺虫殺菌剤でも抑止効果があります。

■灰色カビ病

糸状菌と呼ばれるカビが原因で、葉の一部が灰色や褐色、黒色に変色して枯れたようになる病気です。次第に拡大して腐敗し、灰褐色のカビに覆われていきます。

菌が原因の病気には、殺菌剤は予防に有効です。病状が軽い場合は殺菌剤で元気になることもありますが、一度変色した部分は治らないため、病気になった部分から切断が必要です。

■アブラムシ

葉や茎などに多くつく代表的な害虫です。葉から栄養を吸って株を弱らせるほか、ウイルス病などの病気の原因になる場合もあります。見つけ次第取り除き、数が多い場合は薬剤を散布して予防してください。

■ハダニ

高温で乾燥した環境で発生しやすく、観葉植物でよく見られる害虫です。水に弱いので、予防には霧吹きを使って定期的に葉水をしましょう。大量に発生した際は殺ダニ剤を使用します。

水を充分にやっているのに葉が萎れたり変色していたら病気が疑われます。また葉や花に穴が開いていたり、葉の付け根などにフンを見つけたら、姿が見えなくても害虫がいる証拠です。

こまめにダリアの様子を観察し、病害虫の兆候を見つけたら早めに対処できるようにしておきましょう。

ダリアの仕立て方は?

生育が旺盛なダリアは、そのままにしておくと花芽や枝葉が多くつきすぎて栄養が分散し、せっかくの花が小さくなってしまいます。また草丈が高くなりすぎて倒れる原因にもなるため、こまめなお手入れが必要です。

ここからは、ダリアを美しく育てて鑑賞するための仕立て方をご紹介します。

1:切り戻し/天切り戻し

暑さや病害虫の被害などで弱ってしまったダリアを復活させるには、「切り戻し」「天切り戻し」と呼ばれる作業を行います。

この「切り戻し」「天切り戻し」とは、思い切ってバッサリと主茎を切り、地表から30~40cm程度の高さまでにしてしまうこと。このとき、主茎には必ず1つ以上の節を残してください。

ただし残した節に葉や脇芽、枝分かれした茎がついている場合、それらも切除して完全に茎だけの状態にします。

その後、主茎からは脇芽が伸びてきますが、この脇芽もかき取って、地中もしくは地表付近から伸びてきた芽だけを残して育てます。

ダリアの茎の内部は空洞になっています。このため、切り戻しの際、主茎の切り口をそのままにしておくと、そこから雨水が入って空洞部に溜まり、腐敗の原因になります。

そのため切り戻しを行ったあとは、必ず切り口を乾燥させたうえで覆いをしてください。充分に乾燥させる前に切り口を覆ってしまうと、茎から滲み出る水分で内部が蒸れ、こちらも腐敗に繋がります。

もし内部に水が溜まってしまった場合は、節の上に縦に切れ目を入れ、なるべく早く排水しましょう。

2:脇芽かき

「脇芽」とは葉や茎の付け根から出る芽(枝)のこと。脇芽が多すぎると枝分かれが進んで栄養が回らなくなり、主茎の花が大きくなりません。

これを防ぐために下の方に出てきた脇芽を残し、上の方の脇芽を切除することを「脇芽かき」と呼びます。

上の脇芽を残すと重心が偏って倒れやすくなるため、必ず下の脇芽を残してください。

小輪の花を多く咲かせたい場合は、脇芽かきは控えます。

3:天花仕立て

大輪系のダリアに適しているのが、球根から出た茎を真っ直ぐ伸ばして、その先に一番花を大きく1輪咲かせる「天花仕立て」です。

茎と葉の付け根から伸びてくる脇芽 は、下から2節分だけ残してすべて取ってしまい、栄養を一番花に集中させる手法です。

一番花が終わったら花がら(萎れた花びら)を取り、残した脇芽が成長するに従って支柱に誘引し、固定しながら二番花として咲かせます。

これ以降も伸びてきた脇芽を下2節分だけ残していき、同様に三番花、四番花として育てていきます。これによって花径が大きく草丈は抑えられ、茎も太い丈夫なダリアに仕立てられるのです。

4:摘芯仕立て

小・中輪系におすすめなのが「摘芯仕立て」です。

一番花は咲かせない手法で、地表から2節ほど育った時点で主茎の中心にある若い芽(成長点)を切り取ったうえで、節から伸びてくる脇芽を生育し、これを咲かせます。

脇芽のかき方は天花仕立てと同じで、下から2節分の脇芽を伸ばし、それより上に出ている脇芽を切除しましょう。

5:余分な葉を取る

葉は植物にとって必要な栄養を得るために重要なものですが、生育が旺盛なダリアでは、葉が茂りすぎてかえって悪影響になる場合があります。

密になった葉で風通しが悪くなれば、カビを原因とした病気の原因になるほか、花がつきづらくなることも。

葉の茂り方を観察し、風通しが悪いようなら地面に近い部分の葉を剪定しておきましょう。

開花後の見頃を過ぎた花を折り取る

せっかく咲いた花は最後まで楽しみたいものですが、見頃を過ぎて萎れてきた花を放置しておくのは望ましくありません。

萎れた花は「花がら」と呼ばれますが、これを取り除くことでその分の栄養を他に回せるため、株自体の寿命を伸ばすことに繋がります。

見頃を過ぎた花を見つけたら、萼(ガク)のすぐ下で折り取ってください。萼の真下は茎が空洞になっておらず、雨水が入る心配がないためです。

球根の管理方法

開花時期が終わると土のなかで球根が育っていきます。適切な管理を行えば、翌年また花を咲かせることが可能です。ここからは、次の年の開花に向けたダリアの球根の管理方法をご紹介します。

1:掘り上げ

地植えのダリアの場合、冬期に土のなかの凍結や過湿によって球根が腐敗するため、霜が降りる前に取り出して冬越しをさせるのが掘り上げの目的です。

ダリアは開花を終えた後の12月半ば~2月にかけて、低温による休眠期に入ります。秋に育った球根を掘り上げるのは、この休眠期に行います。

ただし、寒冷地などで気温が5度以下になるようなら、まだ花が咲いていたとしても先に球根を掘り上げてしまった方が良いでしょう。

球根の掘り上げは以下の手順で行います。

- 支柱を抜いて茎を地表付近で切る

- 株の周りを手で少し掘って球根の大きさを確認したら、スコップを円形に挿して根を切断する

- 茎に手を添えつつ、スコップを斜めから差し込んで球根を持ち上げる

- 球根を取り上げたら土を払う

掘り上げの際、クラウンと球根の間は折れやすいので注意しましょう。

鉢植えの場合や霜が降りない温暖地域では、掘り上げは必要ありません。

ただし温暖地域でも、地植えであれば株の地上部を切り取り、その上に20cm程度の盛り土をするか、筵やダンボール・古毛布などを掛けてマルチングを施し、保温することをお勧めします。 鉢植えは冬期は室内に取り込んでおきましょう。

2:冬越し

掘り上げた球根は、以下の手順で冬越しさせてください。

- 球根を水洗いし、軽く土を落とす(クラウンを傷めないように注意)

- 日陰で1週間ほど保管し、表面にしっとりとした湿り気を感じる程度まで乾かす

- 箱に空気穴を開け、土やおが屑、ピートモスなどを詰めてその中に球根を埋める

- 気温が5度を下回らない場所で保管し、乾燥のし過ぎやカビなどがないかときどきチェックする

保管中の球根にカビが生えていたら、すぐに拭き取って室内の湿度を調整しましょう。

乾燥しすぎて萎れている場合は、箱に湿った土を追加しておくとそこから水分を吸収します。

3:球根を分ける(分球)

冬越しさせた球根は、2~3月にかけて分球して植え付けの準備をします。

既に書いたとおり、球根はクラウンに芽がつかないと育ちません。分球とは球根をナイフなどで分けて増やすことですが、この際、分割する各球根のクラウンに1つ以上の発芽点が残るように注意しましょう。

分球にあたっては、以下のものを準備します。

- ナイフ

- 花ばさみ

- 歯ブラシ

- 油性ペン

- ウイルス消毒剤(園芸店で販売されている専用のもの)

道具を用意したら、分球は以下の手順で行います。

- 作業前に、自分の手とすべての道具を消毒剤で消毒する

- 球根に残っている細い根をハサミで切り、歯ブラシでクラウンの土を落として発芽点を見つけやすくする(発芽点を傷つけないように注意)

- 球根が混み合っている場合は、貧弱な球や折れて傷ついている球を切り落とす

- 発芽点が中央に来るようにクラウン部分を切り分け、球根自体を折らないように古い茎を優しく取り除く

- 切り分けたクラウンの角が欠けて傷つかないようにナイフで丸めておく

- 球根を品種ごとに箱や袋にまとめ、品種名を書いて保存する

球根は脆くポッキリと折れやすいので、手に取る際は慎重に扱いましょう。特に発芽点のあるクラウンは持たず、必ず胴体部を持って作業してください。

お花のプレゼントなら日比谷花壇へ

日比谷花壇 では、ダリアなど季節の花を使用したアレンジメントや花束・ブーケ、花鉢など、記念日やお祝いごとにぴったりな幅広いアイテムを取り揃えています。

贈り物として選ぶ際には、お花のスタイル別や贈る目的別、予算別の検索が便利。最短翌日着のクイック配送や海外配送などのサービスもございます。

またご自宅でも気軽にお花を楽しんでいただけるよう、その時期に見頃を迎える旬のお花を日比谷花壇のバイヤーがセレクトした 「バイヤーおまかせフレッシュ便」 、 自宅でお花を楽しむためのコツやアイディア などもご用意しています。

ぜひ、大切な人やご自身で楽しむのにぴったりのフラワーギフトを探してみてください。

まとめ

ここまで、これからダリアを育てたいと考えている方に向けて、ダリアの基礎知識や生育条件、植え付け・発芽後の管理方法や仕立て方、球根の管理方法などをご紹介してきました。

華やかで美しいダリアは種類も幅広いうえに開花時期も長く、飽きさせることなく私たちの目を楽しませてくれます。こちらの記事を参考に、ぜひ奥深いダリアの魅力を味わってください。