最短で

07月31日

にお届けできます。

対象商品をさがす

憂鬱な梅雨の季節を美しく彩るアジサイは、古くから日本で愛されてきたお花です。大ぶりの花付きに、青・紫・ピンク・赤・白などさまざまな花色で目を楽しませてくれるアジサイは、非常に育てやすく鉢植えや庭木として手軽に楽しむことができます。

今回はアジサイを初めて育てる方向けに、アジサイの種類と選び方、基本的な育て方、お手入れ方法、増やし方などをご紹介します。

アジサイ(紫陽花)の基本情報

アジサイはアジサイ科アジサイ属(※ユキノシタ科とする説もあり)の落葉低木の総称。学名を「Hydrangea macrophylla」、英名を「Hydrangea」と言い、ギリシア語の「水」と「容器」が語源ですが、広義の原産地は日本。和名の「紫陽花(アジサイ)」は、“藍色が集まったもの”という意味の「集真藍(あづさあい/あづさい)」が転じたものと言われています。花の色がよく変わることから、「七変化」「八仙花」などの別名で呼ばれることもあります。

アジサイは樹高が1~2mほどの低木で、鉢花は4月頃、切り花は4~7月にかけて出回りますが、本来の開花期は6~7月です。本州から四国・九州にかけて分布していた原種である「ガクアジサイ」が西洋に伝わり、品種改良された「セイヨウアジサイ(ハイドランジア)」として再び日本に持ち込まれました。

現在でも品種改良は盛んで、日本のガクアジサイは約10種、東アジアと北米の西洋アジサイには約40種もの種類があります。多彩な花色に加えて、額(がく)咲き、手まり咲きによる咲き方の違いも魅力。また花を楽しめる期間に加えて樹齢そのものも長く、時間が経つほどに見事な枝ぶりとなるため、園芸品種として世界中で高い人気を誇ります。

アジサイ(紫陽花)の花・葉の特徴

アジサイの花は、「両性花」と呼ばれる部分と「装飾花」と言われる部分の2種類から構成されています。一般的に私たちが「アジサイの花」だと認識しているのは「装飾花」で、機能的には萼(ガク)にあたります。その中央にある「両性花」には雄しべと雌しべがあり、いわゆる「花」の機能を備えていますが、サイズが大変小さくほとんど目立ちません。

またアジサイの花のもうひとつの特徴として、土の酸度が要因となって花(装飾花)の色が変化することが挙げられます。土がアルカリ性だと赤色に、酸性だと青色になるというのを聞いたことがある方も多いでしょう。この性質を利用し土の酸度を調整することで、鉢花のアジサイでさまざまな色が作られています。ただしこの変化の度合いは種によって差があり、すべてのアジサイに当てはまる性質とまでは言えません。

アジサイの咲き方には、「ガク咲き」と「手まり咲き」の2種類があります。両性花が密集した周りを装飾花が縁取るように華やかに咲くのがガク咲き。装飾花が手まりのように半球形に咲くのが手まり咲きです(内側に両性花がつく場合もあり)。

アジサイの葉は先端に行くほど尖っていく楕円形で、光沢があるものが多いです。秋から冬にかけて落葉します。

アジサイ(紫陽花)の種類と選び方

ここからはアジサイの種類ごとに、その特徴と、どんな人におすすめなのかという選び方をご紹介していきます。

1:ガクアジサイ(額咲き)

日本各地で古くから自生していた野生種のアジサイで、今日では園芸品種としても流通しています。多くの種類を持つアジサイの原種でもあり、つぼみのような粒々とした両性花の周囲を装飾花が取り囲み、額縁のようになっていることから、この名前で呼ばれるようになりました。

幕末に医師・博物学者であるシーボルトによって海外にも紹介され、品種改良が盛んになった経緯があります。西洋アジサイより小ぶりですが、丈夫で初心者にも育てやすいのが特長。他の品種よりも乾燥に強いため、日向にあたる場所でも育てることができます。

2:アジサイ/ホンアジサイ(手まり咲き)

いわゆる「アジサイ」としてもっとも一般的な品種です。ガクアジサイを改良した結果、両性花だった部分がほぼ無くなって装飾花だけになり、手まりのように丸く固まって咲きます。ガクアジサイなど他の品種と区別するため、「ホンアジサイ」と呼ばれることもあります。

3:ヤマアジサイ

主に関東以西の山地に古くから自生している野生種のアジサイで、別名「サワアジサイ」。ガクアジサイやアジサイよりも枝が細く、丸く小ぶりな花と光沢のない小さめの葉が繊細な印象を与えますが、満開になると華やかさもあり人気があります。

日本原産の種であることから日本の気候によくなじんで耐寒性・耐暑性も高く、直射日光さえ避ければ置き場所もあまり選びません。鉢植えで小さく育てることもできて育てやすい品種ですが、葉に毒性があるためお子さんやペットのいるご家庭では注意が必要です。

4:カシワバアジサイ

カシワバアジサイは、その名の由来となった柏の葉に似た大きな葉と、通常の半球形ではなくピラミッド形に咲く花が特徴。隙間なくみっしりとした咲きぶりで、咲き始めは緑がかった色から白へと変化し、一重咲きと八重咲きがあります。葉が大きいので、花だけでなく秋の紅葉も見ごたえがあります。

大きく成長する品種なので、鉢植えよりも地植えがおすすめ。また半日陰~日向を好み、光量が足りないと花付きが悪くなるため、充分なスペースが確保できるようにしましょう。

5:秋色アジサイ

アジサイの「秋色」とは厳密には品種名ではなく、もともと初夏に咲いた通常のアジサイの花が気温の変化などの要因によって、次第にアンティークカラーと呼ばれるくすんだ色合いに変化したものを指します。

近年ではより美しい秋色が出せるよう、品種改良したものも存在します。その色合いからレトロで優しげな雰囲気があり、ドライフラワーにしてインテリアとして飾りたい方にも人気があります

:ハイドランジア(西洋アジサイ)

日本原産のアジサイがヨーロッパやアメリカに持ち込まれ、品種改良されたものをハイドランジア(西洋アジサイ)と呼びます。日本に逆輸入された後も品種改良が続けられ、日本の固有種と区別するためこの名前で呼ばれるようになりました。

花色が豊富で豪華な手まり咲きとなるため、贈答用など鉢花として流通しているアジサイの多くがハイドランジアとなっています。

7:外国種アジサイ

主に北アメリカを原産とする改良種のアジサイを指し、特にアメリカアジサイ(アメリカノリノキ)の「アナベル」が有名です。装飾花の数が多く、手まり状になった花は直径30cmほどにも達します。純白もしくはピンクの花色で、ボリュームがあって見栄えがするので、庭木として近年人気の高い品種です。

育てやすく、また他の品種と違って前年の夏からではなく冬越しした春に花芽を付けて同年の夏に開花するため、冬でも剪定ができてガーデニングで管理しやすい種でもあります。

8:ノリウツギ

円錐型に花を付けるアジサイの仲間で、別名「ピラミッドアジサイ」とも呼ばれます。アジサイのなかでは高木で、樹高が5mほどに達することも。開花時期も通常のアジサイより少し遅く、7月頃から開花が始まるため、花が少ない夏場でも楽しむことができます。

他の品種と異なり、その年に新しく伸びた枝に花を付ける「新枝咲き」のアジサイのため、秋まで剪定することなく楽しめます。

《一目で分かる》アジサイ(紫陽花)の育て方カレンダー

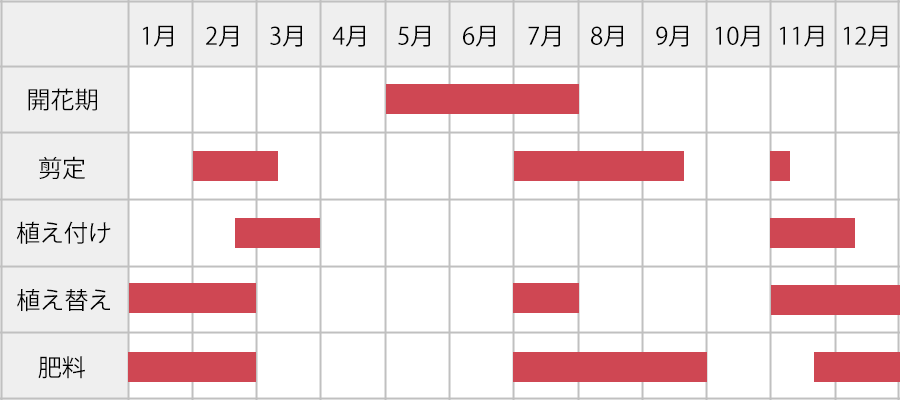

園芸用のアジサイは、落葉が終わった秋から春にかけて植え付けを行います。特に落葉が終わった11~12月初旬か、寒さがひと段落した2月下旬~3月がおすすめです。5~7月の開花時期を迎えたあとはよく肥料を与えて剪定を行い、冬期に改めて追肥を行ってください。

開花や植え付けの時期については、以下の年間カレンダーもご覧ください。

アジサイ(紫陽花)の育て方:年間カレンダー

アジサイ(紫陽花)を育てるための栽培環境・事前準備

ここからは、アジサイを育てるうえで必要な栽培環境や事前準備を、「苗の選び方」「用土」「日当たり・置き場所」「夏越し・冬越し」に分けて説明していきます。

1:苗の選び方

アジサイは主に4月頃から、開花した状態の鉢で店頭に出回ります。このような開花鉢のなかから花色や咲き方、品種などが気に入ったものを購入して植え替え、育てていくのが一般的な方法です。

苗を選ぶ際は、葉にツヤがあってグリーンの色合いが綺麗なものを選びましょう。

またアジサイは咲き始めから咲き終わりにかけて色の変化があるお花であるため、既に開花している鉢で花色を確認してから購入することをおすすめします。

特に「秋色アジサイ」として売られているものは、販売時点で既に色合いが変化している場合が多いので、翌年の咲き始めは異なる色になる可能性があります。

2:用土

アジサイは基本的に丈夫であまり土を選ばない植物ですが、水はけと水持ちのよい土を好みます。特に鉢植えは水はけと水持ちに注意し、自分で土を作る場合は、赤玉土の小粒7に対して腐葉土3などの比率でブレンドしてください。

またアジサイの花色は、酸性に傾いた土だと青色に、アルカリ性ならピンクに変わります。先に書いたとおりすべての品種がそうなるわけではありませんが、用土や肥料の配合を変えて好みの花色になるようコントロールしてみてもよいでしょう。

3:日当たり・置き場所

アジサイは日光を好む植物です。花付きを良くするためには、適度に日が当たる場所で育てる必要があります。夏場の直射日光を避け、日当たりと風通しの良い場所で管理してください。特に地植えの場合、半日以上は日光が当たる場所を選ぶようにしましょう。

寒さには比較的強いですが、アジサイは乾燥に弱い植物でもあります。冬場は寒風にさらされない場所を選び、鉢植えの場合は置き場所を移動させましょう。寒冷地で地植えにする場合は、寒冷紗や防風ネットを掛けることも検討してみてください。

4:夏越し・冬越し

水をたくさん必要とするアジサイ。夏場は水切れを起こさないようにすることが夏越しのコツです。猛暑日には朝に水をやったあとでも、土の乾燥具合を見て夕方にも水を与えてください。いずれもたっぷりと与えることが必要です。土のなかの水が熱せられて根などを傷めないよう、夏場の水やりは気温が高い日中を避けるようにします。

またアジサイは秋になると落葉するため、冬場は枯れたような外見に見えます。ただし水は必要としていますので、鉢植えの場合は冬場も水やりを忘れないようにしましょう。地植えの場合、特に注意すべき冬越しの作業はありませんが、植えている場所の環境によっては様子を見て寒冷紗をかけてください。

アジサイ(紫陽花)を育てるための日々のお手入れ

次に、アジサイを育てるために必要な日々のお手入れを「水やり」「肥料」「植え替え・植え付け」「剪定」「病気・害虫」といった作業内容ごとにご説明していきます。

1:水やり

アジサイの水やりは、鉢植えと地植えによって適した方法がやや異なります。

■鉢植えのアジサイの場合

春から秋にかけては、土の表面が乾いた段階で、鉢底から水が流れ出るくらいたっぷりと与えます。アジサイの枯死は水切れや乾燥が原因となることが多いので、注意が必要です。アジサイに限らず、水やりは植物が光合成を行って水分を必要とする朝に行いますが、夏の暑い時期は土の様子をチェックし、乾燥しているようなら気温が下がってきた夕方にも水やりをしてください。

■地植えのアジサイの場合

地植え直後のアジサイには水やりが必要ですが、根付いたあとは特に水やりの必要はありません。ただし雨の降らない日が数日間以上続くようなときは、土の様子を見て適宜水を与えましょう。

■冬場のアジサイの場合

ほとんどすべての葉が落ちて枯れ木のような見た目になっていますが、地中の根は生きているので水やりが必要です。夏場ほどの回数は必要ありませんが、土の表面を見て、乾いていたらたっぷりと水やりしてください。

2:肥料

アジサイの肥料は、主に休眠期となる冬場と開花が終わったあとに施します。

冬に与える肥料(寒肥)は、春にしっかり必要な生長を行って美しい花を咲かせるためのもの。12月下旬~2月中旬までに行ってください。根の広がっている範囲の土に数ヶ所穴を掘り、発酵油かすを素材とした固形肥料、もしくはアジサイ専用の肥料などを埋めるとよいでしょう。

花後の肥料は、新芽を育てるための肥料で、花が終わってから1ヶ月ほど経った際に、冬場と同量の肥料を与えます。

■鉢植えのアジサイの場合

鉢植えの場合、上記の冬と花後の肥料に加えて、10日に1度程度、液肥を与えてもOKです。

■地植えのアジサイの場合

地植えの場合、冬と花後の肥料に関しても、与えなくても例年花が咲いているようであれば、特に対応しなくて問題ありません。

3:植え替え・植え付け

アジサイの苗を購入すると、最初は小さなビニールポットに入っているか、より大きく豪華に見せるため適正サイズよりも小さめの鉢に植わっているケースがあります。そのような場合、既に鉢いっぱいに根が張りめぐらされ窮屈な状態になっていることがあるので、アジサイを購入したらまず植え替えを行うことをおすすめします。

また鉢植えのアジサイは、根が張りすぎると根詰まり(鉢の中で生長した根同士がぶつかって適切に育たなくなること)を起こすため、定期的に大きな鉢に植え替えをする必要があります。アジサイは成長が早いので、植え替えは1年に1回ほどを目安に、花が終わる7月か、または休眠期の11月~2月に行うとよいでしょう。

アジサイを植え替える際は、今まで使用していた鉢より一回り以上大きい鉢を用意してください。

まず、新しい鉢の中に鉢底石を敷き、用土を入れます。根鉢(根と周りの土)を崩さないように注意しながら、アジサイを今までの鉢から新しい鉢に入れ替えます。次に、隙間がなくなるよう、しっかりと土を入れてください。隙間があると、水やりにより根が崩れてしまい、枯れる原因になります。使用済みの割りばしなどで土を突いて、押しながら土を入れると上手に仕上がります。植え替えをする際は、土の表面が乾かないように直射日光を避けて作業してください。

地植えとして新たにアジサイを植え付ける場合、葉が落ちる冬期に行います。アジサイは地植えすると樹高も横幅も大きくなるため、なるべく広いスペースを選んでください。

4:剪定

アジサイは剪定しないと花が咲かないというわけではありませんが、剪定をしないとどんどん樹高が高くなってせっかく咲いたお花が見えづらくなってしまうので、適切な時期に行うことをおすすめします。

その際、1点注意が必要です。樹木の花の付き方には「新枝咲き」と「旧枝咲き」という2種類があります。

新枝咲きはその年に新しく伸びた枝に花芽(これから花になる芽)がつくタイプ、旧枝先は前年に伸びた枝に花芽がつくタイプです。アジサイの場合、新枝咲きの品種もありますが、ほとんどが旧枝咲きとなり2年越しで花を咲かせることになります。

つまりアジサイは花が咲いていない枝も多いため、うっかり花芽まで切ってしまったという事故が起こりやすいのです。

剪定をする際は、これから花が咲く枝まで切ってしまわないようにしてください。

剪定は、開花が終わった7月から9月までに行いましょう。アジサイは花びらを落として散るということがないので、変色して萎れてきたら思い切って花を取ってしまった方が、株全体に栄養が行き渡るようになります。

終わった花から2節下の脇芽(茎の葉の付け根=節から出る芽、これから葉になる)が出ている上でカットし、花が咲いていない枝は残してください。残した脇芽が茎として成長し、秋を過ぎるとその下の節の付け根から新たな脇芽が出ていきます。

11月~3月のあいだに再度、花芽より上の部分を剪定すると良いですが、花芽がわからないようなら行わなくても支障ありません。このとき、枯れた枝などがあればカットしましょう。

大きくなりすぎてしまった株を小さくしたい場合、花が終わった後に地面から30~50cmほどの高さでバッサリと刈り込んでしまう「強剪定」という方法もあります。ただし、これを行うと翌年に花が咲かなくなるので注意してください。

5:病気・害虫

アジサイは以下の病気や害虫に注意してください。

■うどんこ病

植物の葉などが、粉をまぶしたように白くなる病気です。特に5~6月と9~10月に発生しやすく、初期段階ではポツポツと白く粉を吹いているように見えますが、悪化してくると葉全体から茎までが真っ白になります。

予防するには風通しの良い場所で育て、葉が密集しないように置き場所や植える場所を調整。根元に生える雑草はこまめに取り除いてください。

■灰色かび病

ボトリチス病とも呼ばれ、カビが原因で花びらに褐色の斑点ができたり、茎や葉に灰色のカビが生える病気で、ボトリチス病とも呼ばれます。4~11月にかけてが主な発生時期ですが、梅雨時期に高湿度になると頻度が上がります。また20度前後の室内では冬場でも発生するので注意してください。

予防には日当たり・風通し・水はけを良くして過剰に肥料を与えないように注意。また植え替えのたびに土を新しくしましょう。

■ハダニ

ハダニは気温が高く乾燥している場所に発生する害虫で、観葉植物全般によく見られ、葉から栄養を吸って弱らせます。ハダニを放置してしまい繁殖して被害が大きくなると、弱った葉から光合成ができなくなり、生長不良や枯死に至ります。

予防には霧吹きでこまめに葉へ水を掛け、葉水を行うようにするとよいでしょう。鉢の場合、定期的に洗面台などに水を溜め、10~15分ほど鉢ごと水中に浸け置くのも有効です。

アジサイ(紫陽花)の増やし方は?

ここからは、アジサイの増やし方である「挿し木」「株分け」「取り木」をご紹介していきます。

1:挿し木の方法:密閉挿し

鉢植えのアジサイは、「密閉挿し」という方法で挿し木を行いましょう。

①道具の準備

鉢、剪定バサミ(または切れるカッターナイフ)、挿し木用土、ビニール袋、細い棒(竹串)を準備してください。可能な場合は、発根促進剤を用意しましょう。

②挿し穂の準備

まず、アジサイの挿し穂を作ります。挿し穂は花が付いていない枝の穂先から、約15~20cm(2節目)の部分を切り落とすことにより作ることができます。増やしたい分の挿し穂を作りましょう。上手に枝を切るためには、剪定バサミや、切れ味の良いハサミまたはナイフが便利です。アジサイの枝の中には水分・栄養分を運ぶ管が通っているため、管を潰さないよう慎重に切ってください。

作った挿し穂は、水分が蒸散しないように余分な葉を取り落とします。葉の上部は取り除いて、「水揚げ」作業に入ります。水揚げとは、挿し穂の切り口を水に浸けて吸わせることです。1時間以上、水に浸してください。水揚げの際は、発根促進剤を数滴加えた水に浸けることにより、発育を促進することができます。

③挿し床の準備

次に、鉢に用土を入れ、水を多めにかけて湿らせます。続いて、竹串などの細い棒を使用して差し穂の枝を挿す穴を空け、挿し穂を斜めに差し込んでください。挿した穂の周囲の土が枝に密着するように軽く手で押さえ、上からビニール袋を被せて密閉状態にします。そのまま1ヶ月程度直射日光の当たらない日陰に置き、用土を乾燥させないよう注意してください。

④鉢上げ

最後に「鉢上げ」を行います。成長した苗を鉢に移すことを鉢上げと言います。取り出した挿し穂に根が出ている場合、鉢に植えることができます。

2:株分けの方法

挿し木ほど一般的ではありませんが、アジサイを株分けで増やすこともできます。適した時期はアジサイの休眠期となる11~3月で、なるべく温かくなってから行いましょう。

①植える場所の準備

増えた株を植える場所の準備です。鉢植えの場合は、新しい鉢に用土を入れます。地植えにする場合は苗のサイズに合わせて穴を掘り、穴の3割ほどが埋まるまで腐葉土を入れて、底の土と混ぜ合わせます。

②株の準備

根を傷めないように掘り出した株を鉢から抜き、地植えの場合は根を掘り上げてください。取り出した株の根鉢(根と土が一体になった部分のこと)を崩し、傷んだ根があれば切り取ります。

③株を切り分ける

剪定バサミやナイフを使って、どちらにも根がついた状態で2分割になるよう切り分けます。地植えで株が大きな場合はノコギリを使ってもいいでしょう。

④植え付け

切り分けた株を、準備しておいた新しい鉢もしくは場所に植え付けます。植え付けが終わったらたっぷりと水やりをしてください。

3:取り木の方法

地植えのアジサイであれば、枝を地面に誘引して土をかけ、枝の一部から発根させる「取り木」という方法も可能です。適した時期は4~9月のあいだですが、梅雨時の6月がもっとも安定して行えます。

①枝の誘引

木の下の方についた長く伸びて曲げやすい枝を選び、脇芽のある節の部分が地面に付くように枝を折り曲げます。

②枝を針金で縛る

次に髪の毛に使用するUピンやU字型に曲げた針金・クリップなどを使って、折り曲げた枝が土から浮かないように挿して固定します。このとき、節のすぐ下を針金で縛ると根が出やすくなります。

③土をかける

脇芽のある部分に土をかけて上から軽く押さえます。

④親株から切り離す

2~4週間程度で発根しますが、半年くらい様子を見て、充分に根が伸びたら親株から切り離しましょう。発根するまでは土が乾燥しないようにこまめに水をやり、被せている土が流れて少なくならないよう注意してください。

お花のことなら”日比谷花壇”

日比谷花壇 では、アジサイをはじめとした多くの鉢植えやアレンジメント、花束などを幅広く取り揃えています。

記念日やお祝いごとの贈り物として選ぶ際には、お花のスタイル別や贈る目的別、予算別の検索が便利。最短翌日着のクイック配送や海外配送などのサービスもございます。

またご自宅でも気軽にお花を楽しんでいただけるよう、その時期に見頃を迎える旬のお花を日比谷花壇のバイヤーがセレクトした 「バイヤーおまかせフレッシュ便」 、 自宅でお花を楽しむためのコツやアイディア などもご用意しています。

ぜひ、大切な人やご自身で楽しむのにぴったりのフラワーギフトを探してみてください。

おわりに

ここまで、これからアジサイを育てたいと考えている方向けに、アジサイの種類と選び方、基本的な育て方、お手入れ方法、増やし方などをご紹介してきました。タイミングと方法を間違えなければ、初めてアジサイを育てる方でも上手に花を咲かせることができます。今回ご紹介した内容を参考に、美しく素敵なアジサイを咲かせて楽しんでください。