最短で

07月31日

にお届けできます。

対象商品をさがす

コロンと丸く幾重にも花びらが重なった可愛らしい姿のラナンキュラスは、春を代表するお花です。品種改良によってガラリと見た目が異なる数多くの種類が存在し、さまざまな色や咲き方を楽しむことができます。

今回はラナンキュラスを初めて育てる方に向けて、特徴や由来といった基本情報、基本的な栽培環境、育て方や作業内容、育て方のコツ・ポイントなどをご紹介します。

ラナンキュラスの基本情報と特徴

ラナンキュラスはキンポウゲ科キンポウゲ属の植物で、中近東からヨーロッパ南東部を原産地とする「ラナンキュラス・アシアティクス」という品種をもとに改良された、園芸用の種を指します。

英名は「Buttercup」、和名は「ハナキンポウゲ」の名で呼ばれます。近年では品種改良が進んで、色や形の変化に富んだ、およそ500種ほどの種類があると言われています。

ラナンキュラスといえば、たくさんの花びらが幾重にも重なった、華やかでいて丸く可愛らしい花姿が最大の魅力です。背丈が30~50cmほどの多年草で、3~5月に開花時期を迎え、夏場の高温期には休眠します。日当たりと水はけが良い場所を好み、寒さは苦手としています。

ラナンキュラスの由来・歴史とは?

ラナンキュラスという名前は、ラテン語で「小さいカエル」を意味します。可憐な花姿からするとちょっと意外なようですが、これは「キンポウゲ科の植物によく見られる「菊葉」という葉の形状がカエルの脚に似ているから」とする説、「ラナンキュラスの原種がカエルが多く住むような湿地帯を好んで生えているから」とする説などが由来とされています。

ラナンキュラスの園芸種の歴史は、十字軍の時代に中東からヨーロッパに持ち込まれたのが始まりと伝えられます。16世紀頃になるとトルコ宮廷で開発された「トルコ(ターバン)系」と呼ばれる八重咲き種がヨーロッパに伝わり、かの地でも盛んに品種改良が進められました。トルコ系がヨーロッパで改良され、それがイランに伝わって再び改良された品種を「ペルシア系」と呼びますが、草丈が低く中輪サイズの八重咲きで花色が豊富なこのペルシア系が、現在ラナンキュラスとして栽培されている園芸種の基礎になりました。

18世紀後半から19世紀にかけては、オランダで生まれた改良種がフランスで再度改良され、草丈が高い中輪から半八重咲きの「フレンチ系」が誕生します。日本に初めて伝わったラナンキュラスは、このフレンチ系を改良した大輪種の「ピオニー系」でした。しかし当時はまだ全国へ普及するまでに至らず、日本でラナンキュラスがメジャーとなるのは1960年代、アメリカで生まれた改良種からでした。ここから大輪で花色豊富な「ビクトリア・ストレイン」「ドリーマー」といった日本独自の品種が作られるようになり、現在でも盛んに開発されています。

ラナンキュラスの花言葉は?

ラナンキュラス全体の花言葉は、「晴れやかな魅力」「華やかな魅力」。また色別でも異なる意味があり、赤のラナンキュラスは「あなたは魅力に満ちている」、ピンクのラナンキュラスには「飾らない美しさ」、黄色のラナンキュラスは「優しい心」という花言葉を持ちます。

ラナンキュラスは明るく鮮やかな色の花びらが重なり合って、ふんわりとしたお椀状の華やかなお花を咲かせ、パッと目を引きます。また花びらに触れるとシルクのように滑らかな、魅力的な肌触りの良さで、こうした点からこれらの花言葉が生まれたと考えられています。

同時にラナンキュラスは春の訪れを告げる早春のお花で、このお花を目にすると、厳しく長い冬から暖かな春への移り変わりや、その喜びを実感する方も多いでしょう。そんな見る人の気持ちを代弁するかのような花言葉でもあります。

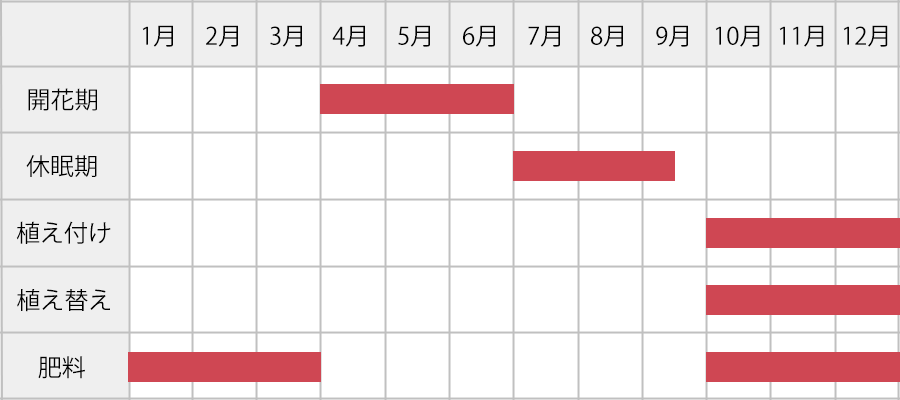

《一目で分かる》ラナンキュラスの育て方カレンダー

園芸用のラナンキュラスは、秋に球根を植え付けて春の開花時期を迎えます。夏になると地上部が枯れて休眠するので、球根を掘り上げて陰干しし、また秋に植え付けます。ただし2度目以降の植え付けは湿度の管理が難しく難易度が上がるので、初心者は枯れるまでの1年を楽しむのも方法の1つです。

開花や植え付けの時期については、以下の年間カレンダーもご覧ください。

ラナンキュラスの育て方:年間カレンダー

ラナンキュラスの楽しみ方

古くから品種改良が盛んに行われたラナンキュラスは200種を超える品種を持ち、それぞれ異なる咲き方や花色を楽しむことができます。

「アネモネ咲き」「ポンポン咲き」「スプレー咲き」といった花の付け方のほか、大きさも小輪・中輪・大輪とバリエーション豊か。また花色も赤・ピンク・黄色・グリーン・白から複色まで数多くあります。きつく波打った花びらが筒状となり、それらがギュッと凝縮されて半球状の花をつける「ポンポンシリーズ」、ワックスがけをしたかのようなツヤのある花びらが特徴的な「ラックスシリーズ」、雌しべにあたる中央部分が高く盛り上がり、フリンジのように薄く縮れたような花びらがエキゾチックな「モロッコシリーズ」、ひらひらと切れ込みが入った花びらと黒い花芯を持ち、アネモネそっくりの「シャルロットシリーズ」など、幅広い品種からお気に入りのシリーズを探すことができるのも、ラナンキュラスの魅力のひとつです。

ラナンキュラスの基本的な栽培環境

ここからは、ラナンキュラスを育てていくうえで必要な基本的な栽培環境を「日当たり・置き場所」「温度・湿度」「用土(鉢植えの場合)」に分けて説明していきます。

1:日当たり・置き場所

ラナンキュラスは太陽が好きなお花。日当たりと風通しの良い場所で育てましょう。鉢植えの場合は北風の当たらない日なたに置き、雨・霜・雪が直接当たらない軒下に場所を変えて育ててください。暖かくなってくると草丈が伸びて葉も多く出てくるので、蒸れを防ぐため特に風通しの良さが大切になります。

苗から植え付ける場合は、球根が傷まないよう、霜の降りる時期の地植えを避けます。酸性の土を嫌うので、植え付ける場所には堆肥・腐葉土のほか、有機石灰か苦土石灰を1平方mあたり100gほど施しておくとよいでしょう。

2:温度・湿度

ラナンキュラスの生育に最適な気温は5~20度。高温多湿が苦手で、涼しく乾燥した気候を好む品種です。暖房の効いた室内は、花もちが悪くなるため注意してください。

球根は寒さを認識することによって花芽を形成するので、開花株は5度以上で冬越しさせてください。霜に当てないように注意しつつ、冬期は0度以上あれば軒下などの戸外に置き、夜のみ室内に入れて管理するのがおすすめです。

3:用土(鉢植え)

ラナンキュラスの球根は水はけが良く栄養豊かな土壌を好み、酸性に傾いた土を嫌います。市販の培養土でよく育ちますが、自分で土を作る場合は、赤玉土小粒:5、腐葉土:3、酸度を中性に調整したピートモス(苔などが腐植して蓄積した泥炭を乾燥させたもの):2ずつ配合した土に、有機石灰を1Lあたり3g、緩効性化成肥料(N-P-K=6-40-6などリン酸が多いもの)を1Lあたり5gほど混ぜてください。

ラナンキュラスの基本的な育て方・作業内容

ここからは、ラナンキュラスの基本的な育て方を「選び方」「種まき」「植え付け・植え替え」「剪定・切り戻し」「花がらつみ」「夏・冬越し」「増やし方」「球根の堀り上げ」といった作業内容ごとにご説明していきます。

1:選び方

ラナンキュラスは球根か苗で購入するのが一般的です。球根は品種別に販売されているので、よく乾燥して重さがあり、傷やカビなどがないものを選ぶようにします。

ラナンキュラスの苗は、株が大きくしっかりとしていて、かつ葉も多く茂らせて元気な緑色をしているものを、つぼみがたくさんあるものを選びましょう。

またラナンキュラスは花びらの数が多いので、つぼみの時と開花してからでは色が異なって見える場合があります。欲しい色が決まっているのであれば、既に1~2輪は開花している株で確認してから購入することをお勧めします

2:種まき

ラナンキュラスは球根での植え付けが一般的です。種で育てることも可能ですが、種はあまり市場に流通していません。

3:植え付け

ラナンキュラスの球根は完全に乾燥させた状態で販売されているため、土に植え付ける前に吸水処理を行う必要があります。

球根に吸水させるには、霧吹きで湿らせたバーミキュライト(苦土蛭石[くどひるいし]という鉱物を加工して園芸用土として使用できるようにしたもので、高い通気性・保水性・保肥性を持つ)と一緒に器に入れ、1週間から10日ほど寝かせます。一気に吸水させると腐ってしまうことがあるので、時間をかけることが重要です。このとき水に浸けすぎるとカビの原因になるため注意してください。特に暑い時期は注意が必要です。

球根が吸水し膨らんでいるのを確認したら、土に植え替えます。その際、球根は先が細くなっている方を下にして、5cmほど土を被せるようにします。6寸鉢であれば3球ほど植えることが可能で、株間は20~30cm空けてください。発芽したら水と追肥をたっぷり与えます。

ラナンキュラスを苗から植え付ける場合は、根鉢(ビニールポットや鉢から植物を抜いたときに出てくる、根と土が一体化した部分)を傷つけたり崩したりしないよう丁寧に取り出し、元肥を入れた鉢に入れてからたっぷり水を与えます。

4:植え替え

ラナンキュラスを植え替える際は、根鉢を崩さないように注意してください。

元の鉢から外したあと根がぎちぎちに詰まっている場合、鉢底に当たる部分に園芸用のハサミで少し切り込みを入れて調整してから植えましょう。それ以外の部分はあまり触らないようにしてください。

5:剪定・切り戻し

ラナンキュラスは、1輪ごとに花が終わったあと、葉の付け根部分(次の花芽の手前)で剪定します。この作業によって4月頃まで繰り返し開花を楽しむことができます。

開花時期が終りかけたら、枯れる前に茎を株元まで切り戻します。これは種をつけるのを回避することで、次の年までより長く楽しめるようにするためです。

6:花がらつみ

枯れた花(花がら)をそのままにしておくとカビや病害虫の原因となるため、必ず花がらを摘み取ってください。

花は早めにカットした方が株が弱らずたくさんの開花を楽しめるため、咲き切る前に切って切り花として楽しむのもおすすめです。

7:夏越し

ラナンキュラスは暑さに弱い品種で、開花を終えると休眠期間に入ります。涼しくなってきたら再び芽を出し始めます。

葉が黄色くなってくる5月下旬頃には開花が終わるので、休眠に備えて水やりを減らします。葉が完全に黄色くなったら水やりを止め、土から出ている部分を枯らします。茎が完全に枯れていることを確認したら土から引き抜き、球根だけを残します。

この作業を「球根の掘り上げ」と呼びます。後ほどまた詳しくご説明しますが、地中の温度が上がって過湿になりやすい梅雨に入ると球根が腐りやすくなるので、梅雨入り前に終わらせるようにしましょう。

8:冬越し

ラナンキュラスは苗の状態で冬越しします。冬場に0度以下になる地域では室内に入れることをおすすめしますが、室内では日当たりが充分でないことも多いので、日中は外へ出して日に当て、夜になる前に取り込むと良いでしょう。

また暖房の効いた室内では徒長(茎や枝がひょろひょろ細長く間延びして形が崩れること)する場合があります。玄関や窓の側など、室温が上がりすぎない場所に置くと良いでしょう。3月頃には開花が始まるので、少しずつ日当たりの良い屋外での生育に切り替え、水やりや施肥をしてください。

9:増やし方

ラナンキュラスは、掘り上げた球根を分球して増やします。分球とは親となる球根の横に新しくついた子球を切り離して数を増やすこと。掘り上げた球根を乾燥させてピートモスなどに入れて保存した後、健康な芽がついている部分を1球とカウントし、消毒したナイフやカッターで切り分けてください。特に大きく育った球根は、分球した方が球根に刺激が加わって育ちやすくなります。

10:球根の掘り上げ

翌年もラナンキュラスの開花を楽しむために、花が終わったあとは球根を掘り上げる必要があります。葉が黄色く枯れ始めるまでは花がら摘みや剪定を行い、水をたっぷり与えて、ラナンキュラスが光合成によってしっかりと栄養を蓄えられるようにしてください。

葉と茎が完全に枯れたら掘り上げ、土をよく洗い落として2~3日ほど陰干しして乾燥させます。その後バーミキュライトで包むようにして、風通しの良い冷暗所で休ませながら保管してください。10~11月になったら吸水処理を行い、再び土へ植えつけましょう。

ラナンキュラスの育て方のコツ・ポイント

ここからはラナンキュラスの「水やり」「肥料」「病気・害虫」といった、育て方におけるコツや注意すべきポイントについてご説明します。また、併せて こちら もご参照ください。

1:水やり

軽く湿らせた土に球根を植えたら、4~5日後から用土の表面が乾いたタイミングで水を与えましょう。水を与えるときは鉢底から溢れるくらいたっぷりが基本です。ただし球根は腐りやすいため、土が乾いたことを確認し、水やりが過度にならないよう注意してください。開花中も同様で、5月下旬に葉が黄色く変色してきたら水やりの頻度を落とし、すべての葉が黄色になったら完全に止めます。

また、開花中の水やりでは花びらに水がかからないように注意します。ラナンキュラスの花びらは薄く繊細なため、水染みができたり花が傷ついたりするのを防ぐためです。

2:肥料

ラナンキュラスの球根は開花に多くの栄養を必要とします。鉢植え・庭植えの両方とも、元肥として緩効性化成肥料を施し、開花前と開花後には追肥を施してください。

開花中は液体肥料も併用し、肥料切れを起こさないことが必要です。液肥はつぼみが上がり始めてから、2週間に1回を目安に開花が終わるまで行います。鉢植え・地植えともに3月末の花が終わる頃には肥料を止め、球根が腐ってしまうのを防ぎます。

3:病気・害虫

ラナンキュラスを育てるにあたっては、以下の病気・害虫に気を付けましょう。

■病気:灰色かび病、うどんこ病

日当たりが悪いと、葉が白くなるうどんこ病や灰色かび病が発生しやすくなります。日当たりと風通しの良い場所で育て、水やりの際に花びらに水をかけないようにすることで予防します。特に灰色かび病は、開花期に注意が必要。株の上に散った花がらや黄色く枯れた葉、茂りすぎた葉などが主な原因になるので、花がら摘みや剪定はこまめに行いましょう。

■害虫:アブラムシ、ハモグリバエ

アブラムシは、10月から5月にかけて発生し、茎や葉から栄養を吸い取ったり、他の病気の原因になったりします。ハモグリバエは3~5月まで発生します。幼虫は葉に白い筋をつけるので跡を辿って探し、見つけたら潰して除いてください。市販の薬品も効果的です。

お花のことなら”日比谷花壇”

日比谷花壇 では、ラナンキュラスをはじめとした多くのアレンジメントや花束、鉢植えなどを幅広く取り揃えています。

記念日やお祝いごとの贈り物として選ぶ際には、お花のスタイル別や贈る目的別、予算別の検索が便利。最短翌日着のクイック配送や海外配送などのサービスもございます。

またご自宅でも気軽にお花を楽しんでいただけるよう、その時期に見頃を迎える旬のお花を日比谷花壇のバイヤーがセレクトした 「バイヤーおまかせフレッシュ便」 、 自宅でお花を楽しむためのコツやアイディア などもご用意しています。

ぜひ、大切な人やご自身で楽しむのにぴったりのフラワーギフトを探してみてください。

まとめ

ここまで、これからラナンキュラスを育てたいと考えている方向けに、ラナンキュラスの特徴や由来・歴史、基本的な栽培環境、育て方、育て方のコツなどをご紹介してきました。さまざまな色や形を持つラナンキュラスは、華やかで愛らしく、私たちを楽しませてくれます。こちらの記事を参考に、ぜひ切り花よりも長くラナンキュラスを楽しめる鉢植えを育ててみてください。