最短で

07月31日

にお届けできます。

対象商品をさがす

夏と言えば、青空と太陽が似合うヒマワリ(ひまわり/向日葵)の花を思い浮かべる方も多いでしょう。ヒマワリは、ポイントさえ押さえれば初心者でも簡単に育てることができるお花です。

ここではこれからヒマワリを育てたいと考えている初心者の方向けに、ヒマワリの基礎知識から種まき・植え方をはじめとした栽培方法、増やし方、気を付けたい病害虫とその対処法などをご紹介していきます。

ヒマワリ(ひまわり/向日葵)の基礎知識

| 科・属 | キク科ヒマワリ属 |

|---|---|

| 学名 | Helianthus annuus |

| 和名 | ヒマワリ(ひまわり/向日葵/日廻り/日回り) |

| 別名 | コウジツキ(向日葵)、ヒマワリソウ(日回り草)、ニチリンソウ(日輪草)、ヒグルマ(日車)、ヒグルマソウ(日車草)、天竺葵(テンジクアオイ) |

| 英名 | Sunflower |

| 原産地 | 北アメリカ |

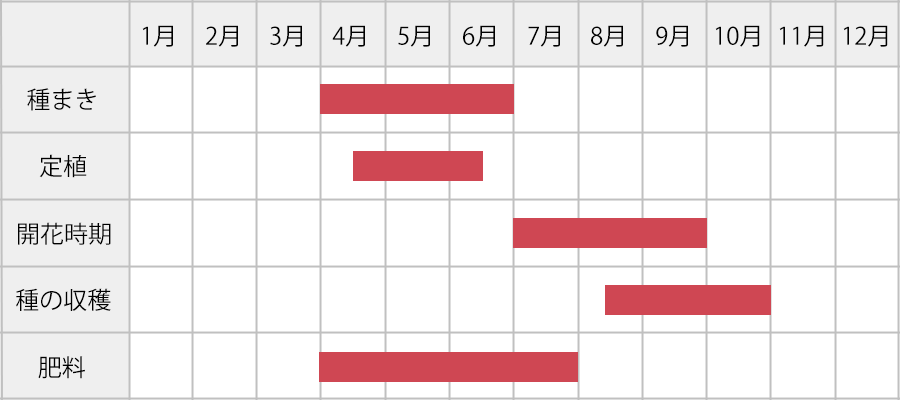

| 種まき時期 | 4~6月頃 |

| 開花時期 | 7~9月頃 |

| 発芽する地温 | 20~25度 |

| 誕生花 | 8月8日 |

夏を象徴する花であるヒマワリ(ひまわり/向日葵)は、地温が平均して20~25度ほどになる4~6月頃に種をまくと1週間ほどで発芽し、7~9月に開花時期を迎えて、大きなものでは3mほどにまで成長します。大ぶりな黄色の花を観賞用に、または種を食用とするために広く栽培されています。

和名の「ヒマワリ」は「向日葵」と表記するほか、同じ漢字で「コウジツキ」と読んだり、その他「日廻り草」「日輪草」「日車」「天竺葵」などとたくさんの別名があります。

ヒマワリの種は栄養価が高いので、ウクライナ、ロシア、アルゼンチン、中国などで食用として盛んに生産されています。ウクライナとロシアではヒマワリが国花に指定されているほど。日本では千葉県、北海道、長野県などで観賞用として多く育てられています。

ヒマワリ(ひまわり/向日葵)の名前の由来・歴史

ヒマワリ(ひまわり/向日葵)の学名は「Helianthus」、英名は「sunflower」で、どちらも太陽の花という意味です。これはヒマワリが太陽の動きに応じて花の向きを変えると言われていることに由来しています。

ヒマワリがつぼみをつけるまでの生長期には、茎の上部が太陽と正面から向き合うように動くため、朝には東を向いていた花は日没時には西を向いていることになります。つぼみが大きくなると成長が止まり、茎は東側を向いたまま動かなくなります。

同時に、茎の中に含まれる成長ホルモンは、日陰になっている茎の方が日向に生える茎よりも多く分泌されるため、日陰側の茎は日向の茎より早く背が高くなり、その上に被さりながらつぼみをつけます。

このため、ヒマワリ畑などではすべての花が太陽の方を向いているように見えるのです。これをヒマワリの「向日性」と呼びます。

和名の「向日葵」や、別名である「日廻り」「日回り」「日車」といった名称も、こんなふうに太陽に向かって成長するひまわりの向日性を表した名前だったのです。

原産地である北アメリカでは、ヒマワリは先住民のあいだで紀元前から大切な食用作物となっていました。16世紀にスペイン人がアメリカ大陸に到達すると祖国に持ち帰って観賞用として栽培されるようになりますが、そこからヨーロッパ大陸の他の国に普及するのは17世紀のことです。フランスに伝わったあとロシアへ入り、そこで食用としての価値が知られるようになります。日本にも17世紀に伝わったと言われています。

ヒマワリ(ひまわり/向日葵)の種類と特徴

ヒマワリ(ひまわり/向日葵)の花の最大の特徴は、実はたくさんの小さな花(小花「しょうか」)が集まって1つの花の形を形成していること。これは「頭状花序」と呼ばれ、キク科の植物に見られる特徴です。

黄色い花びらにあたる小花は「舌状花」、内側の色が濃く花びらがない部分の小花を「筒状花」とも呼びます。筒状花の部分が雌しべと雄しべの機能を果たし、ここで種を作ります。

ヒマワリの種類は非常に多く、およそ100種類ほども存在します。近年では品種改良が進み、草丈が3mにもなる大輪の「高性品種」から、プランター栽培や切り花にも適した30cm程度で小輪の「矮性品種」まで幅広い形で楽しむことができます。

また花の色や咲き方もさまざま。おなじみの黄色以外にも、薄いレモンイエローやオレンジ・山吹色や茶色がかったもの、赤褐色、紫、白色などのカラーバリエーションがあります。

咲き方としては一重咲きと八重咲きとがありますが、八重咲きのなかには、花びらが細いものや菊のように多くの花びらが集まってモコモコと丸く盛り上がったものなど、変わり咲きの品種が見られます。

ヒマワリ(ひまわり/向日葵)の基本的な生育条件

ヒマワリ(ひまわり/向日葵)は、種をまいて発芽し、開花して枯れるまでの期間が1年以内となる「一年草」と呼ばれる植物。

育つスピードが早く、種や苗からの植えつけ後は植え替えの必要もないため、初心者にも育てやすいお花です。

鉢植えや花壇どちらでも栽培できますが、耐寒性は弱いため、日当たりのよい場所に植えましょう。

土質は中性~弱酸性で、大きく育て花を咲かせるためには、有機物をたっぷり含んだ肥沃で水はけの良い土を選んでください。市販の花苗用の培養土を利用すると手軽です。

ヒマワリは地中で草丈と同じくらい深く根を伸ばします。種や苗から植えつける際は、深さ40cmほどまでよく掘り返し、培養土のほかに腐葉土と堆肥を加えながら耕してふかふかにします。割合は培養土:腐葉土:堆肥=7:2:1で考えると良いでしょう。

肥料は、元肥(植えつけ時に与える肥料)として緩効性の肥料を施しますが、基本的に丈夫なので、地植えで土が良ければなくても育つ場合もあります。以降は適宜、追肥(植物の生育に応じて必要な肥料を追加で与えること)をしてください。

ヒマワリ(ひまわり/向日葵)の入手の仕方は2つ

ここからは、ヒマワリ(ひまわり/向日葵)の主な入手方法である「種」と「苗」の2つについてご説明していきます。

ヒマワリは種と苗どちらでも育てやすいので、基本的に育てる場所の広さに応じて選んでください。

多品種のヒマワリは、草丈や花の大きさ、成長スピードもさまざま。1本立ちや分枝(枝分かれ)して咲くタイプなど、品種によって必要とするスぺースも変わってきますので、種と苗いずれの場合も、事前に購入する品種の特性を調べておきましょう。

1:種

庭などに地植えして育てる場合は、種から育てると良いでしょう。ヒマワリの種は園芸用品店などで手軽に入手することができます。

種は品種が豊富なので、特定の品種にこだわって育てたい場合におすすめです。

種から育てる場合には、1つ注意が必要です。ヒマワリの種は発芽に光を必要としない「嫌光性」を持っています。そのため、種をまいたら必ず覆土(種をまいた後、その上に土を被せること)をしてください。

光を嫌う嫌光性種子の場合は、適切な水と酸素と適温があれば発芽でき、暗い場所の方が発芽率が高くなります。

2:苗

比較的手軽にお花を楽しみたい場合や、プランターや植木鉢など限られたスペースで育てる場合は、苗を選ぶと良いでしょう。

購入する前に、あらかじめ育苗ポットや鉢植えを準備しておきましょう。良い苗を選ぶには、以下のポイントを確認してください。

- 葉の緑色が濃く、活き活きして元気そうか

- 茎がしっかりと太く丈夫であるか

- つぼみが付いているか

- 葉の表裏を見て病害虫の跡がないか

苗の大きさとしては、3~3.5号ほどの育苗ポットに入る大きさで、しっかりと成長した本葉(ほんよう=双葉のあとに生えて生長に必要な光合成を行う葉)が5~6枚ほど出ている状態が、もっとも植えつけに適しています。大きくなりすぎている苗はあまり植えつけに適しません。

ヒマワリ(ひまわり/向日葵)の栽培に適した場所は?

ヒマワリ(ひまわり/向日葵)の栽培に適しているのは、日当たりと風通し、水はけが良い場所です。またヒマワリは丈夫で育てやすくあまり土質を選びませんが、基本的に中性~弱酸性の土を好みます。

向日性を持つヒマワリは日光が大好き。太陽の光が充分に当たらないと、徒長(日照不足や肥料過多で植物がヒョロヒョロと間延びした状態になること)などの影響が出ます。

ただし、直射日光によって葉や土が乾燥しすぎないよう、水やりは注意して行ってください。さらに風通しや水はけの悪い場所は、湿気によって病害虫が発生しやすくなるので避けてください。

ヒマワリの栽培場所でさらにもう1点注意したいのが「夜の光」です。品種によっては「短日性」と呼ばれる性質を持っている場合があり、夜間に照明の光などが当たるとうまく花が咲かなくなってしまいます。

「短日性」とは、夏至から冬至までのあいだ、日ごとに昼の時間が短くなる頃に花をつけること。つまり短日性を持つ品種のヒマワリには1日あたりの日照時間が短くなることを感知する機能があり、この感覚に基づいて花を咲かせています。

従って、夜間には太陽が沈んだことを認識できる環境を作ってあげることが必要なのです。

特に地植えの場合などは、不要な植え替えを避けるためにも、植える前に適した場所をしっかり選定しておくことが大切です。鉢植えは日中が過ぎたら室内の明かりや屋外灯から遠ざけ、なるべく暗い場所に置くようにしてください。

ヒマワリ(ひまわり/向日葵)の育て方

ここからはヒマワリ(ひまわり/向日葵)の育て方をご紹介します。苗からヒマワリを育てようと考えている方は、「1:種まき」の章は飛ばして 「2:植えつけ・定植」 からお読みください。

1:種まき

ヒマワリの種まきは4~6月。発芽適温は20~25度なので、夜間を含めて安定してこの気温が保たれる時期がタイミングです。

寒い地域であれば5月中旬から6月、温かい地域であれば4月中旬から5月中旬など、シーズン中の気温をチェックしながら適宜調整してください。

ヒマワリの種まきは以下の手順で行います。

- 高性種であれば50~60cm、中高性種は15~20cm程度の間隔で土に1~2cm程度の穴を空ける

- 穴1つにつき2~3粒程度の種をまく

- 種の上から1cmほど覆土する

- 土のなかまで行き渡るようたっぷり水を与える

土の水はけを良くしたいのであれば、幅60cm程度の畝をつくり、土を高めに盛った場所に種をまくと良いでしょう。

ヒマワリの種まきでは、以下の点に注意してください。

- ヒマワリに適した場所を選ぶ

- しっかりと覆土する

- 水切れを起こさない

ヒマワリは「直根性」(土のなかで根が枝分かれせず真っ直ぐに伸びていくこと)を持ち、地中深くまで値を伸ばす植物です。この根を傷めてしまうとうまく根付かないことから、直根性の植物は植え替え(移植)を嫌うとされています。種をまく場所は慎重に選び、その場所でずっと育てていくことを前提にしてください。

またヒマワリの種は嫌光性で光が当たると発芽しないため、植えたあとは覆土を忘れずに。

ただし、注意さえすれば移植ができないわけではありません。種まきする場所がない場合は、ポットにまいて育苗しましょう。

2.5~3号サイズ(直径7.5~9cm)のポットを用意して種まき用の土を入れ、1つのポットにつき2~3粒ずつ種をまいてください。後の手順は直まきの場合と同様です。

種はおよそ1週間ほどで発芽します。この間はよく日光に当てつつ、水切れを起こさないようこまめに土の状態をチェックして、表面が乾いていたら鉢底から溢れる程度の水を与えてください。

発芽したら、1つの穴につき生育の良い株を1つ残して間引きましょう。3週間ほど経つと本葉が出てくるので、週1回程度の間隔で薄めの液肥を施します。本葉が3枚程度になったら植えつけ・定植のタイミングです。

2:植えつけ・定植

「1:種まき」

でポットに種をまいた場合、3週間ほど経って本葉が3枚ほどになったら植えつけを行います。

また苗の状態で購入した場合は、苗が育ってポットに根が回ったら定植(苗を畑や庭に植え替えること)を行ってください。タイミングの見極め方は以下の通りです。

- 鉢底から根がたくさん出てきている

- 鉢と観葉植物の大きさのバランスが悪くなっている

- 水やりの時、水が土になかなか染み込まない

ヒマワリは生育期に適切な植えつけを行わないと、葉がしおれたり新芽がつかなくなってしまいます。植えつけ・定植は以下の手順で行います。

- 育苗ポットから慎重に苗を取り出す

- 植えつけ・定植先の土に、高性種であれば50~60cm、中高性種は15~20cm程度の間隔で、苗の大きさに合わせた穴を掘る

- 穴に苗を入れ、土を被せる

- たっぷり水を与える

ヒマワリの植えつけ・定植では以下の点に注意してください。

- 根を傷つけない

- 水切れを起こさない

- 本葉が4~5枚になる頃までには植えつけ・定植を済ませる

植えつけ・定植の際の最大の注意点は、ヒマワリの根を傷つけないようにすることです。

ヒマワリの根は「直根性」という性質を持っていて、土のなかで根が枝分かれせず真っ直ぐに伸びていきます。草丈と同じくらいの深さまで根を伸ばすので、植え替えの際にうっかり傷つけてしまうとうまく根付きません。

ポットから苗を取り出す際は、根鉢(植物を土から抜いたときに出てくる、根と土がひと塊になった部分)を崩さないように注意し、根をほぐすなどの行為は避けてください。また、しっかりと根付くまでは水切れを起こさないように注意しましょう。

ひまわりは植え替えが必要?

「植え替え」とは、植物が生長して根詰まり(鉢やプランターの中で根がいっぱいになること)の状態になった際、サイズに合わせた新しい鉢と用土に変えることです。

しかし既に書いてきたように、ヒマワリをはじめとする直根性の植物の根は傷つきやすく脆いため、植え替えを嫌います。植えつけ後は大きく成長して草丈も伸びてくるので、植え替えによって根が傷つけば、吸い上げる栄養が足りずに弱って枯れてしまう場合もあります。

そのため育苗ポットや購入した状態から1度植えつけ・定植を行った後は、ヒマワリを植え替えする必要はありません。

3:追肥

ヒマワリは大きく成長し花を咲かせるため、土からの栄養を多く必要とします。

基本的にそこまで土質を選ばず丈夫な性質ですが、土の栄養が不足すると生育不良を起こしたり黄色く枯れてきてしまうので、適切なタイミングで適量の追肥を行いましょう。

鉢植えの場合、植えつけ時に元肥として緩効性肥料を混ぜ込みます。その後は、花が咲き始める6月~7月まで追肥を行ってください。

追肥には元肥と同じものを使用しても構いませんが、鉢植えでは特に肥料が不足しやすいので、効果がすぐに出やすい液体肥料がおすすめです。液肥の場合は2週間に1度、固形肥料の場合は月に1度程度が目安です。

地植えの場合は、追肥の頻度は鉢植えよりも控えめでOKです。鉢植え・地植えいずれの場合も、開花時期には花つきを良くするリン酸が多い肥料に変えると良いでしょう。

ただし、肥料のあげすぎは徒長の原因になるので注意してください。

4:水やり

比較的丈夫な性質のヒマワリですが、大きく育てて美しい花を咲かせるには、やはり成長の過程に応じた水やりが必要です。

■鉢植えの場合:種まき後~発芽まで

この間は土が水切れを起こさないよう、育苗ポットや鉢植えの底から水が流れ出すくらいたっぷりと与えてください。発芽するまでは毎日水やりを行います。

■鉢植えの場合:発芽後~開花まで

発芽してから植えつけ後も、花が開くまでは毎日の水やりを続けます。気温が上がってきたら、土の表面が乾燥しすぎないよう、様子を見ながら朝晩2回にします。

日中に水やりをすると熱で水が蒸発し、地中で根を傷めるため、必ず早朝か日が落ちて涼しい時間帯にあげてください。

■地植えの場合

地植えの場合、種や苗を植えつけて根付くまでの期間は、土が乾燥しないよう毎日たっぷりと水やりしてください。

時間帯は、まだ気温が上がりきらない朝のうちが基本です。夏場は朝と夕2回に増やします。鉢植えと同じく、日中の水やりは根腐れの原因となるので避けてください。

植えつけから4~5日経って葉や茎がピンとしっかりしていれば、そろそろ根づいたと言える頃ですが、2週間ほど経過するまでは様子を見つつ、土が乾きすぎないよう管理してあげてください。

地植えの場合、しっかりと根付いてからの水やりは基本的に必要ありません。ただし雨が降らず、乾燥が続いて葉が黄色くなっていたら水を与えるようにしましょう。

5:日々の育て方

元気なヒマワリを栽培するには、日々の育て方やお手入れ方法として、押さえておくべきいくつかのポイントがあります。

■過湿対策

ヒマワリは湿気が苦手。過剰に水やりしすぎないよう注意するほか、梅雨の季節の管理に注意が必要です。

鉢植えの場合、軒下や玄関、ベランダといった雨が当たらない場所へ移動させます。また鉢やプランターの風通しを良くするため、スタンドやブロックなどの上に置くと良いでしょう。

地植えの場合は、植えつけの時点で水はけの良い場所を選んでおくことが重要です。土づくりの際に赤玉土や腐葉土、バーミキュライトといった排水性の高い種類の土を混ぜたり、畝を作って株同士のスペースを空けることも有効です。

■花がら摘み

ヒマワリのなかには、1本の茎から枝分かれ(分枝)して複数の花を咲かせる品種があります。そのような場合、先に咲き終わって萎れた花(花がら)は早めに摘み取りましょう。

花が終わると種が作られ始めるので、その前に花がらを摘んでしまうことで他の花に栄養が回るようになり、結果として長く楽しむことができます。

■剪定

花びらが散りはじめたら、新しいつぼみのすぐ上の部分から剪定しましょう。花が終わった状態でそのままにしておくと、弱った茎が花の重さを支えきれなくなり、やがて倒れてしまいます。

ただし種を採りたい場合はそのまま残しておいてください。また黄色くなった葉も早めに落としましょう。

6:仕立て方

ヒマワリは、1つの大きな花を鑑賞するか、複数の花を鑑賞するかで仕立て方が異なります。それぞれ品種によって適した仕立て方が変わってくるため、種や苗を購入する前にどんな花姿になるかを確認しておくと良いでしょう。

■支柱立て

1本の茎に1つの花が咲く品種のなかでも、背が高く花も大きな高性品種のヒマワリは、重さにたわんで茎が曲がって育つことがあります。また風にも弱いので、曲がったり倒れたりしないよう支柱を立てて支えてあげましょう。

草丈が1~1.5m程度までのヒマワリなら自立できるので、支柱はそれ以上になる品種で、2~3m程度の長さが必要です。

ただしヒマワリが大きくなってから支柱を立てると、矯正が間に合わず曲がって育ったり、地中の根を傷つけてしまう可能性があるため、なるべく早い段階で行ってください。理想は植えつけの段階で既に支柱も立ててしまうことです。

■摘心(摘芯)

1本の茎が枝分かれして複数の花をつける品種のヒマワリでは、本葉が5~6枚くらいになった段階で、茎の先端にある「頂芽」と呼ばれる部分を園芸用のハサミで切り取ってしまいましょう。これを「摘心」もしくは「摘芯」(いずれも読み方は「てきしん」)と呼びます。

これにより、切られた部分の下にある節から脇芽(葉や茎の付け根から出る芽のこと)が出て枝数が増え、草丈が抑えられつつ葉や花数の多いボリュームのある株になります。ただし、その分、1輪ごとの花のサイズは小さくなります。

摘心は、植えつけ後から2~3週間ほどのあいだに2~3度繰り返します。もともと1本の茎に1輪しか花を付けない品種のヒマワリには行いません。また近年では摘心をしないでも分枝してたくさんの花を付ける品種もあるので、種や苗の購入時に特徴を確認し、必要に応じて行ってください。

■一本立ち

1本の茎に1輪の花をつける「一本立ち」は、大輪の花が咲きやすい仕立て方です。

一本立ちにする場合は摘心をせず、成長後のサイズ上必要であれば支柱を立てて、茎をまっすぐに伸ばして育てます。脇芽が伸びてきたら剪定してください。

ヒマワリ(ひまわり/向日葵)開花時の鑑賞・収穫

ヒマワリ(ひまわり/向日葵)の花が咲いたら、できるだけ元気な状態を保って長く鑑賞して楽しみたいですよね。

梅雨が明けて晴天続きになると、土が乾くとヒマワリは下の方の葉が落ちやすくなります。

根元にワラや腐葉土、バーク、ビニールなどを敷き詰めて覆う「マルチング」をしてあげると、水分の蒸発を防ぎ、急激な温度変化から根を守ることができます。その状態で土の乾燥を見ながらたっぷり水をやると良いでしょう。

花が終わって萎れ始めたヒマワリは次第に中心部が黒くなり、およそ1.5~2ヶ月ほどかけて種を実らせます。収穫してよく乾燥させ保存しておけば次のシーズンにまた種をまいて楽しむことができますし、熟した種は食用にすることも可能です。

ヒマワリ(ひまわり/向日葵)の増やし方は?

ヒマワリ(ひまわり/向日葵)は、花が終わった後に種を採取して増やすのが基本的な増やし方です。ヒマワリの種は以下の手順で収穫してください。

- 葉が枯れてきて花が首を垂れ、下を向き始めるのを待つ

- 中心部が枯れて黒くなり、固くなっていたら根元から花を切り取る

- 切り取った花首を数日間、天日干しする

- 完全に乾燥した段階で1粒ずつ種を取り出し、密閉容器に入れて冷暗所で保存する

種を天日干しして乾燥させる際、完全に乾ききっていない状態で収穫してしまうとカビが生える原因になるので注意しましょう。

ヒマワリ(ひまわり/向日葵)の病害虫と対処法

ヒマワリ(ひまわり/向日葵)の栽培で特に注意したい病害虫には、以下のものがあります。

■ベト病

ベト病とはカビが原因で起こる病気です。葉脈に沿って薄い黄緑色の病斑が広がり、葉の裏には灰色のカビが生えて最終的に枯れてしまいます。

梅雨時など雨が続いて湿度が上がっているときや、鉢などの排水不良によって起こるので、水のやりすぎなど多湿を避け、風通しに注意しましょう。

■ナメクジ

梅雨時にはナメクジも発生しやすくなります。葉や茎、つぼみなどが食害に遭うため、発見した場合は必ず駆除しましょう。数が多い場合は、市販されている専用駆除剤を苗の周りに散布します。

■アブラムシ

新芽や茎などに多くつく代表的な害虫です。葉から栄養を吸って株を弱らせるほか、ウイルス病などの病気の原因になる場合もあります。

見つけ次第取り除き、数が多い場合は薬剤を散布して予防してください。

■ハダニ

高温で乾燥した環境で発生しやすく、観葉植物でよく見られる害虫です。

水に弱いので、予防には霧吹きを使って定期的に葉水(葉に水をかけること)をしましょう。大量に発生した際は殺ダニ剤を使用しましょう。

これらの害虫はすぐに他のヒマワリにも移ってしまうので、見つけたらすぐに対処することをおすすめします。

お花のプレゼントなら日比谷花壇へ

日比谷花壇 では、ヒマワリなど季節の花を使用したアレンジメントや花束・ブーケ、花鉢など、記念日やお祝いごとにぴったりな幅広いアイテムを取り揃えています。

贈り物として選ぶ際には、お花のスタイル別や贈る目的別、予算別の検索が便利。最短翌日着のクイック配送や海外配送などのサービスもございます。

またご自宅でも気軽にお花を楽しんでいただけるよう、その時期に見頃を迎える旬のお花を日比谷花壇のバイヤーがセレクトした 「バイヤーおまかせフレッシュ便」 、 自宅でお花を楽しむためのコツやアイディア などもご用意しています。

また卒入学や就職・転職・転勤・お引越しなど、新しい生活を始める方向けには新居におすすめの観葉植物・グリーンやお花をご紹介していますので、 「新生活特集」 をご覧ください。

ぜひ、大切な人やご自身で楽しむのにぴったりのフラワーギフトを探してみてください。

まとめ

ここまで、これからヒマワリを育てたいと考えている方に向けて、ヒマワリの基礎知識から種まき・植え方をはじめとした栽培方法、増やし方、気を付けたい病害虫とその対処法などをご紹介してきました。

丈夫な性質のヒマワリは、ポイントさえ押さえれば初心者の方でも育てやすいお花です。こちらの記事を参考に、ぜひ見ているだけでも元気を与えてくれるヒマワリの花を迎えて、夏の趣きを楽しんでみてください。