日本人は昔から季節感を大切にして暮らしの中に取り入れてきました。

節分を基準に一年を24等分に分け、春・夏・秋・冬などの名称を付けたのが

「二十四節気」

です。

そして、その二十四節気の節気ひとつひとつをさらに三区分し、季節の風物を言葉で表現したものが

「七十二候」

です。

あなたも、日々の暮らしに、四季の移ろいを取り入れて、心のゆとりを感じてみませんか?

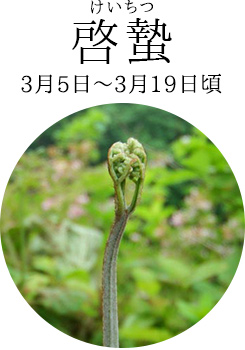

暖かな陽気に誘われ、土の中の虫が動き出すころ。

庭先や公園では、様々な植物の目覚めを感じはじめます。

-

- 冬ごもりをしていた虫が暖かな土を感じ、姿を現わすころ。一雨ごとに気温が上がり、日差しもどんどん暖かくなると、わらびやぜんまいなどの山菜が顔を出します。おひたしや和え物にして、食卓にも春の訪れを。

-

- 桃のつぼみがほころび、鮮やかな花弁が見えてくるころ。昔は花が咲くことを「笑う」と言っていました。庭先や公園に、次はどんな花が咲くだろうと楽しみになるのは春ならでは。花と笑いあっているようで、心もあたたかくなります。

-

- 冬を過ごしたさなぎが羽化し、蝶に生まれ変わるころ。生まれたばかりのやわらかな羽を春の日差しが優しく包みこむように輝かせます。蝶が好むカタバミも足並みを揃えるように開花。夜になると葉を閉じて、眠りにつく姿はまるで蝶のようです。

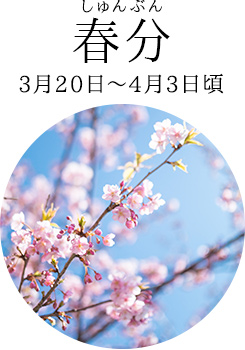

春分とは、太陽が真東から昇り、真西に沈む日のこと。昼と夜がほぼ同じ長さになり、二十四節気の大きな節目のひとつとなっています。

-

- 雀が枯草や毛を集めて、巣づくりをはじめるころ。屋根からひょっこりと顔を出す姿は、愛らしくもどこかたくましい親の姿。一方、春の空では「ひばり」がさえずりはじめます。上り下りで鳴き方が違い、鳴き方には上手、下手があるそうです。

-

- 春になり、はじめて桜の花が咲くころ。お花見の桜といえば、染井吉野がほとんどですが、実は江戸時代に作られた比較的新しい品種とのこと。それ以前の桜といえば山あいにほんのりと咲く山桜で、古来より奈良県の吉野山が名所です。

-

- 春の訪れを告げる雷が鳴りはじめるころ。この時期の雷を春雷(しゅんらい)と呼びます。昔は恵みの雨を呼ぶ兆しとして、よろこばれたそうです。この時期と稲が育っていく時期が重なっていることから、昔の人は雷の光が稲を実らせると考えたとか。