日本人は昔から季節感を大切にして暮らしの中に取り入れてきました。

節分を基準に一年を24等分に分け、春・夏・秋・冬などの名称を付けたのが

「二十四節気」

です。

そして、その二十四節気の節気ひとつひとつをさらに三区分し、季節の風物を言葉で表現したものが

「七十二候」

です。

あなたも、日々の暮らしに、四季の移ろいを取り入れて、心のゆとりを感じてみませんか?

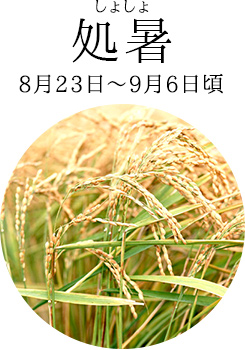

朝夕が涼しくなり、秋の気配が少しずつし始めます。

暦の上では秋になりますが、日中はまだ残暑が厳しく1年で最も気温が高くなる時期です。

-

-

涼しい風が吹き始めるころ。

まだまだ暑い日が続きますが、暦の上では秋の始まりです。 -

- ひぐらしが鳴き始めるころ。「かなかな・・・・」と木々にこだまするように響く、高く澄んだ鳴き声が特徴です。

-

- 早朝、深い森や水辺に白く霧が立ちこめ、幻想的な風景が見られるのがこのころ。残暑の厳しさは変わらずですが、朝夕はひんやりとした空気が心地よく感じられます。

暑さが和らぐという意味。

萩の花が咲き、穀物が実り始めるころです。

と、同時に台風のシーズンでもあります。

-

- 柎とは花の萼(がく)のこと。木綿の糸や布のもととなる綿毛ですが、純白の綿毛は萼をつけたまま花材としても用いられます。

-

-

この時期、天気図には時折、秋雨前線が登場するようになります。

高い山々や北国ではこれから急速に秋が深まっていきます。 -

-

「禾」とは、稲や粟などの穀物を意味しています。

つまり、この時季は穀物が実るということ。

ただし、台風の襲来が多い時季でもあります。