日本人は昔から季節感を大切にして暮らしの中に取り入れてきました。

節分を基準に一年を24等分に分け、春・夏・秋・冬などの名称を付けたのが

「二十四節気」

です。

そして、その二十四節気の節気ひとつひとつをさらに三区分し、季節の風物を言葉で表現したものが

「七十二候」

です。

あなたも、日々の暮らしに、四季の移ろいを取り入れて、心のゆとりを感じてみませんか?

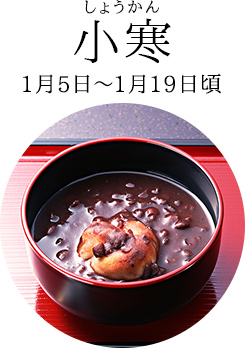

寒さが極まるやや手前のころのこと。

この時期を「寒」とし、小寒から始まるので「寒の入り」を迎えたともいいます。

-

- 芹がすくすくと群れ生えてくるころ。春の七草のひとつで、日本では昔から万病を除くとされることから七日に七種粥を食べる風習があります。五節句のひとつ「人日(じんじつ)」であり「人を大切にする」ということから、旬の植物を食べ生命力を養います。

-

- 地中では、凍っていた泉がわずかに動き始めるころ。「寒」を迎えたばかりですが、太陽が徐々に大地を暖め、春の仕込みをはじめるようです。とはいえ、まだまだ厳しい寒さ。十一日の鏡開き、おしるこであたたまりましょう。

-

- 雉のオスが、メスに恋をして泣きはじめるころ。「ケーンケーン」と甲高く泣きますが、実際は三月頃に高鳴くとのこと。諸説ありますが、羽の音「ほろろ」と掛け合わされ、「けんもほろろ」ということばが生まれたといわれます。

一年で最も寒さが厳しいころのこと。

冬の最後の節気であり、次第に春に向かう時期でもあります。

-

- 蕗(ふき)の花が咲き始めるころ。凍てつく地の下では、春の支度が着々と進みます。正月の祝い納めの日として、昔は仕事を休む習わしがあったのが、一月二十日の二十日正月。正月のものは食べ残すまいと魚骨の残りも食べつくすことから、骨正月などの別名もあります。

-

- 沢の水が厚く張りつめるころ。厚く氷が張った湖では、湖面の氷に穴をあけて糸を垂らす冬の風物詩、わかさぎ釣りが解禁されます。この季節は抱卵しており、一番美味しいそうです。

-

- 鶏が卵を産みはじめるころ。覚えるのが難しそうですが、「乳」と書いて、「とやにつく」と読みます。鶏が春を感じとり鳥屋で卵を産む…。昔のにわとりの役目は、朝を知らせるだけではなく、春も知らせていたんですね。